2025.05.21 2025.09.01

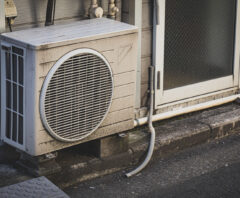

本記事では、室外機のサビ落としについて詳しく解説します。

常に雨風にさらされているエアコンの室外機は、サビの発生と隣り合わせ。仕方がないから、とそのまま見て見ぬふりをされている方も少なくないでしょう。

そこで、室外機のサビをそのまま放置するリスクや、自分でできるサビ落とし方法などをまとめました。記事の後半では、業者に依頼すべき判断基準や長持ちさせるコツもお伝えしますので、ぜひ最後まで参考にしてください。

目次

エアコン室外機のサビ落としが必要な理由

最初に、エアコン室外機がなぜサビやすいのか、サビ落としが必要な理由を解説していきます。

- 雨風に常時さらされる

- 天板や脚部に水がたまりやすい

- 海沿いや積雪地の塩害・融雪剤で腐食する

上記3点を、詳しく見ていきましょう。

雨風に常時さらされる

エアコンの室外機は屋外に設置されるため、常に雨風にさらされています。雨水が、室外機の金属部分に直接触れて塗装の劣化や腐食を引き起こすうえに、風によって運ばれる塵や砂が、表面の摩耗や傷の原因になるため、サビが促進しやすいのです。

酸性雨などの影響も加わると、金属の腐食はかなり早く始まると言えるでしょう。

天板や脚部に水がたまりやすい

室外機の構造上、天板や脚部にはどうしても水がたまりやすい実状があります。

排水の役割を持つドレンパイプがつまっていると、水が脚部に直接かかり、常に湿った状態が続きます。また、天板にはそのまま受け皿となって水がたまりやすく、金属部分が酸素と反応してサビが発生しやすくなるのです。

海沿いや積雪地の塩害・融雪剤で腐食する

設置している地域の特性も、サビの発生に関係します。

海沿いの地域では、潮風に含まれる塩分が室外機の金属部分に付着し、腐食が進みます。また、積雪地では道路に撒かれる融雪剤(塩化カルシウムなど)が室外機に付着して、やはり腐食を促進していきます。

セーフリーWEB担当

>Smile Home Clinicを見てみる

エアコン室外機のサビ落としを先延ばしにするリスク

サビやすいエアコン室外機ですが、サビ落としを先延ばしにするとリスクが発生します。想像以上の劣化が進むので、事前にチェックしておく必要があるでしょう。

- 天板サビがひび割れや穴に進行する

- 脚のサビによる底抜けで本体が傾く

- 内部にサビが達すると修理費用が高額に

上記3点を解説していきます。

天板サビがひび割れや穴に進行する

室外機の天板は、雨水や落ち葉などのゴミが溜まりやすく、サビの発生とともに腐食が進行します。

そのまま放置すると、素材が脆くなり、ひび割れや穴があく危険も否めません。本体に穴が空いてしまうと、雨水が内部に直接侵入し、ファンモーターや配線の故障や漏電の恐れも出てくるのです。

脚のサビによる底抜けで本体が傾く

脚部の金属は地面との接触で湿気を受けやすく、サビが進行しやすい部分。そのまま、サビを放置すると金属が薄くなり、最悪の場合、脚が傾いたり底が抜けたりするケースもあります。

本体が傾くと、排水不良を起こすだけでなく、ガス漏れや振動による異音などの二次トラブルにつながるリスクが高まります。

内部にサビが達すると修理費用が高額に

サビが室外機の内部まで進行すると、冷却フィンやコンプレッサーなどの重要部品にまでダメージが及びます。

内部設備が故障して性能が低下すると、異常停止や電気代の増加などの問題が発生します。修理費用が高額になるだけにとどまらず、本体丸ごとの交換も必要になるでしょう。

セーフリーWEB担当

>Smile Home Clinicを見てみる

室外機のサビ進行度【サビ落としに向けたチェックポイント】

自宅の室外機のサビがどの程度進行しているのか、客観的に分かりづらいケースもあるでしょう。軽度・中度・重度のサビの状態を挙げていきます。

- 軽度:色が茶色く、軽くこすって落ちる状態

- 中程度:塗装が剥がれて金属が露出し始めている

- 重度:穴が空き始めていたり、粉状に崩れている状態

レベルごとに解説していくので、サビ落とし手順の参考にしてください。

軽度:色が茶色く、軽くこすって落ちる状態

表面にうっすらと茶色いサビが見える程度であれば、まだ塗装下の金属に大きなダメージは及んでいません。スポンジなどで軽くこすれば落ちるケースもあり、すぐに対処すれば深刻な事態は避けられるでしょう。

ただし、この段階で放置すると、既に発生しているサビがどんどん進行して、落とす手間が増えていきます。

中程度:塗装が剥がれて金属が露出し始めている

サビによって塗装が浮き始め、剥がれた箇所から金属が見えている状態は、要注意。

すでに金属の腐食が進みつつあるうえに、さらに雨や湿気が直接金属に触れるため、サビの進行スピードが加速します。中程度になると、表面のサビ取りだけでは現状回復しづらくなるでしょう。

重度:穴が空き始めていたり、粉状に崩れている状態

サビが金属を深く侵食し、触れると表面が崩れる、あるいは穴が空いている状態は非常に深刻です。すでに金属強度が著しく低下し、構造的な破損や内部部品の故障がいつ起こっても不思議ではありません。

外装のサビが内部に到達すると、電装系のトラブルや室外機の機能停止などの重大な故障につながります。サビ落としの範疇を超えて修理や買い換えが必要になるので、速やかに修理業者に相談してください。

エアコンの室内機・室外機の修理に関しては、以下記事で詳しく解説しています。

さらに詳しく知りたい方はこちら

エアコン修理の費用相場は?料金抑えて安く復旧するコツも!13の故障/不具合対応

2025.01.10 2025.10.08

室外機のサビ落としに必要な道具と手順

では、室外機のサビ落としの手順をご紹介していきます。

- 軽度なサビ落としの手順

- 重度なサビ落としの手順

- 天板サビの落とし方

レベルごとに必要な道具や手順、一番サビが発生しやすい天板サビの落とし方を見ていきましょう。

軽度なサビ落としの手順

軽度なレベルのサビには、以下の道具を用意しましょう。

- クレンザーもしくは中性洗剤

- ナイロンたわし・スポンジ

- ゴム手袋・雑巾・保護マスク

以下の手順を参考にしてください。

- 表面の汚れやほこりを乾いた雑巾で拭き取る

- サビ部分に中性洗剤またはクレンザーを塗布する

- ナイロンたわしで軽くこすり、サビを浮かせる

- 水拭き・乾拭きでしっかり洗剤を落とす

軽度のサビなら、金属表面のごく浅い腐食のため、研磨力が強すぎない素材で作業してください。強くこすると塗装を傷つけ、逆効果になりかねません。

重度なサビ落としの手順

塗装の下まで腐食が進行している中~重度のサビには、より研磨効果のある道具が必要です。

- サビ取り剤

- ワイヤーブラシまたはサンドペーパー

- マスク・ゴーグル・ゴム手袋などの保護具

- サビ止め塗料・タッチアップ塗料

手順は、以下の通りです。

- サビ部分の汚れやほこりを取り除く

- ワイヤーブラシまたはサンドペーパーでサビを削り落とす

- サビ取り剤を塗布し、既定時間放置する

- しっかり拭き取り、乾燥させる

- サビ止め塗料で保護処理する

重度のサビは、放置すると穴あきや腐食拡大のリスクが高いため、うまく除去できたらサビ止め塗料などの防サビ対策するようにしましょう。何度試しても効果が出ない場合は、早めに業者に依頼するのをおすすめします。

天板サビの落とし方

特にサビやすい天板サビの落とし方も特筆していきます。以下のものを用意してください。

- クエン酸・重曹

- 柔らかめのスポンジまたは布

- マイクロファイバークロス

- 防サビスプレー

天板のサビのレベルによって、研磨具合を調整してください。ここでは、クエン酸を使用した手順を解説します。

- 乾いた布で表面のほこりや汚れを取り除く

- クエン酸を含ませた布で湿布し、数分置く

- 重曹を振りかけたスポンジで優しくこすり、サビを落とす

- きれいに拭き取って乾かし、防サビ処理を施す

クエン酸にはサビを浮かせる効果が、重曹には研磨効果が、そしてクエン酸と重曹があわさると相乗効果が生まれます。

天板は目につきやすく劣化も早いため、防サビ対策しておきましょう。

室外機のクリーニング方法は、以下記事を参考にしてください。

さらに詳しく知りたい方はこちら

エアコンの室外機掃除は自分でできる?清掃方法や適切な頻度、注意点まで徹底解説

2024.05.08 2024.12.05

室外機のサビ落としをプロに頼るべき判断基準

室外機のサビ落としを、プロに頼るべき判断基準もお伝えします。

- 自力でサビが落とせない

- 熱交換器まわりや配管部が腐食している

- 底抜けが起きた

上記に心当たりがある方は、以下を参考にしてください。

自力でサビが落とせない

サビ取り剤やたわしを使っても落としきれない頑固なサビは、金属の内部まで腐食が進行している状態。塗装の下や接合部に広がるサビは見た目以上に深刻で、自己処理では到底取り切れないでしょう。

無理にこすると塗膜や部品を損傷する恐れもあるため、安全かつ確実に除去するには、プロによる専門道具と技術が必須と言えます。

さらに詳しく知りたい方はこちら

エアコンクリーニングの室外機洗浄オプションは必要?所要時間や料金目安も解説

2024.11.07 2025.03.04

熱交換器まわりや配管部が腐食している

熱交換器や冷媒配管などの重要部品にまでサビが見られると、エアコンの性能や安全性に直結します。

冷媒漏れや機能停止、最悪の場合は修理不可能になるリスクもあるので、清掃以前に電気工事サービスも視野に入れて、プロに相談すべきです。

底抜けが起きた

あまりにサビが進行していると、室外機の脚や底面が腐食によって穴が開き、傾いたりガタついたりじはじめます。室外機の底はなかなか確認する機会もないため、気付かないうちに底抜けしていたり穴が空いていたりするケースもあるのです。

構造的に危険なだけでなく、コンプレッサーの故障や配管の亀裂にもつながりかねません。底抜けが起きているような状態では、補強や設置し直しを含めた専門的な対応が必要。買い替えを前提に、プロのサービスに相談してみましょう。

経年劣化が進んだ室外機は、サビ以外にも多くのリスクが潜んでいます。10年以上経つ古いモデルなら、無理に修理するより買い替えた方が、電気代の節約や性能向上につながりますよ。

室外機のサビ落としは大変!再発を防ぐポイント

最後に、室外機のサビの再発を予防するポイントも見ていきましょう。主に、以下の3点を中心にメンテナンスするようにしてください。

- 年に1回は天板や脚部のメンテナンスを実施する

- 防水カバーやひさしを設置する

- 塩害地域では「塩害対策仕様」の室外機を選ぶ

室外機のサビを防ぐには、年に1回は天板や脚部などを中心に本体の点検・清掃を実施しましょう。初期段階のサビを放置しないのが重要ポイントです。雨風の直撃を避けるために、防水カバーやひさしを設置するのも効果的。

温泉地や豪雪地域など、地域ごとに適した室外機を選ぶだけでメンテナンスの手間が大幅に減る点も見逃せません。たとえば、海沿いなど塩分の影響を受けやすい場所では、「塩害対策仕様」の室外機を選ぶと、長期的なサビ対策につながります。

地域に適した室外機のモデルは、プロの業者に相談するのが得策ですよ。

セーフリーWEB担当

>Smile Home Clinicを見てみる

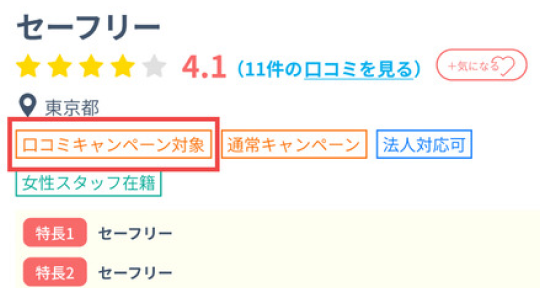

室外機のサビ落としで難航するなら『セーフリー』で業者を探そう

今回は、エアコン室外機のサビ落とし方法などを解説しました。

エアコンクリーニングは念頭にあっても、室外機まではメンテナンスが行き届かないケースも多く見られます。ただし、雨風にさらされている室外機こそ、サビ除去や防止のメンテナンスが必要。

『セーフリー』では、エアコンなどとあわせて、室外機清掃も実施している業者を多数掲載しています。エアコン、室外機ともに寿命を延ばすため、まずは相見積もりを取ってみましょう!

- 室外機の天板サビが気になる…

- サビで室外機が底抜けするって本当?

- サビ落としはどこに相談すべき?

室外機のサビは

危険度高め!

早めにプロへ相談

室外機のサビ落としに関するよくある質問

-

Q. 室外機のサビを放置していても問題ないですか?

A.室外機のサビを放置すると、どんどん進行して内部まで浸透したり底抜けが起きたりしかねません。

軽度なうちに、早めにサビ落とすするのをおすすめします。

-

Q. 室外機のサビは自分で落とせますか?

A.室外機のサビは、軽度であれば自分でも落とせます。市販のサビ取り剤やスポンジを使い、丁寧にこすり落としましょう。

ただし、深いサビや内部の腐食がある場合は、無理に作業すると故障や感電のリスクがあるため、専門業者への依頼が安全です。

-

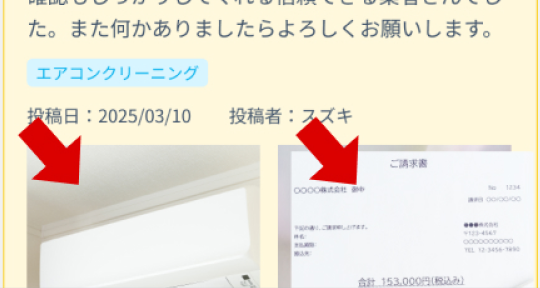

Q. 室外機のサビ落としやエアコン清掃を一緒に依頼したいのですが。

A.室外機のサビ落としとエアコンの室内機清掃は、同時に依頼すると効率的かつ費用の節約にもつながります。

冷房効率もぐっと改善するはずなので、プロに相談してみましょう。