2025.01.30 2025.06.30

この記事では、ペットの遺体を安置する手順を解説します。

大切なペットが死んだ時、葬儀のタイミング次第では自宅で一定期間安置することになります。

ペットの遺体はとても繊細なため、安らかに旅立っていけるよう正しい手順で安置してあげることが大切です。

必要な道具やドライアイスの取り扱い、実施時の注意点などをまとめたため、ペットの遺体を安置する方法にお困りの方は参考にしてください。

ペットの遺体を自宅で安置する手順

ペットの遺体を自宅で適切に安置する手順は、以下の通りです。

- 手足をたたんで丸まった姿勢にする

- 棺やシーツを用意する

- 身体を綺麗に清める

- 身体を保冷する

- 供物を備える

- 涼しい場所で安置する

ペットが死んで間もない内は心の整理も付けられませんが、安らかな眠りについてもらうためにも、これまでの感謝の気持ちを込めて遺体の安置を進めてください。

それぞれの手順の詳細を以下で解説します。

1.手足をたたんで丸まった姿勢にする

ペットの遺体は棺に入れたりシーツに包んで安置するのが一般的のため、まずは手足を優しくたたんで丸まった姿勢を作ってあげましょう。

この姿勢を作らないでいると、死後2時間前後を目安に死後硬直で筋肉が硬くなり、棺やシーツに収めることが難しくなります。

柔らかい布を敷いた床の上にペットの遺体を寝かせて、仰向けの状態で目や口を閉じ、手足を優しくたたんでください。

無理に力を加えると骨を折ってしまう恐れもあるため気をつけてください。

2.棺やシーツを用意する

手足をたたんだ遺体を安置するための棺やシーツを用意します。

棺が用意できない場合でも、ペットが余裕を持って収まるサイズの箱であれば問題ありません。

そのまま火葬をお願いする場合は、自身で簡易棺などの適切な箱を用意してください。

遺体を納める前に、棺の底にはシーツを敷き詰めて、遺体保冷時の水分や体液が漏れ出さないように備えます。

シーツを底に隙間なく敷き詰めた後に、新聞紙やタオルを重ねておくと吸水効果はより高まります。これで棺の用意は完了です。

火葬の際は素材の質感や厚さ次第で燃えやすさも変わるため、ダンボールや新聞紙を利用する時は注意してください。

適切な箱かどうかは、ペット霊園に前もって相談しておけば安心です。ペット火葬に必要な棺については、こちらの記事でも紹介しています。

さらに詳しく知りたい方はこちら

2024.11.27 2025.07.31

3.身体を綺麗に清める

棺やシーツの用意が完了したら、ペットを入れる前にまずは身体を綺麗に清めます。

毛玉や汚れはもちろん、目・鼻・おしりなどから漏れ出した粘膜や体液を拭き取り、ブラッシングで毛並みを整えて清潔な身体で旅立ってもらうようにします。

身体を拭く時は濡らしたタオル等を使ってよいですが、最後は水気が残らないようにしっかりと乾かしてください。

4.身体を保冷する

身体を清めた後は、遺体の腐敗が早く進まないように身体を保冷します。

保冷には氷を使用しますが、長時間保冷効果が持続するドライアイスがおすすめです。

氷はお腹や背中、頭など腐敗しやすい場所に重点的に設置して、葬儀までの間は管理しておきましょう。

5.供物を供える

棺やシーツの中にはペットが生きていた証として、生前好きだったおもちゃやお菓子、写真などの供物を供えてあげてください。

食べ物についてはペットが食事で愛用した器に入れて、お水は遺体のすぐ脇に供えてあげるのがベストです。

感謝の気持ちを込めた手紙や、お悔やみ向きの花を添えてもよいでしょう。

花を供える場合には、一緒に火葬する時ペットの遺骨に色移りがしづらい淡い色の花を選んでください。

6.涼しい場所で安置する

棺やシーツに遺体を寝かせて保冷・供物を済ませた後は、屋内の涼しい場所で安置してください。

温かい場所に置いてしまうと雑菌が繁殖しやすく、腐敗の進行も早くなってしまいます。

夏場であれば冷房が入る場所など、安置場所は工夫しましょう。

セーフリーWEB担当

>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる

ペットの遺体安置に必要な道具

遺体安置にはさまざまな道具が必要なため、もしペットの死期が近づいている場合には、滞りなく安置してあげられるよう事前に揃えておきましょう。

必要となる道具は、主に以下の通りです。

- ティッシュや脱脂綿・コットン

- ブラシ

- 棺や箱

- 新聞紙・ビニールなど

- バスタオル・シーツ

- ドライアイスなどの保冷剤

日々ペットの世話で利用していたブラシやバスタオル類があれば、生前慣れ親しんだ道具としてそのまま使ってあげるとよいでしょう。

遺体を安置する棺や箱に指定はないですが、そのまま火葬をお願いする場合は可燃性のものを選んでください。

セーフリーWEB担当

>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる

ペットの遺体はしっかり保冷することが大切

ペットの遺体を安置する時は、全身をしっかりと保冷することが大切です。保冷が十分でなければ雑菌の繁殖により腐敗が進み、悪臭や害虫発生のリスクもあります。

清めた体を汚してしまわないよう、保冷によって雑菌繁殖を抑えなければなりません。

この時に役立つ保冷道具が、ドライアイスです。遺体安置におけるドライアイス利用について、以下の項目を覚えておきましょう。

ドライアイスの必要量目安

ドライアイスの必要量は、ペットのサイズによっても異なります。

ペットのサイズと安置期間ごとの必要量目安は、以下表の通りです。

| ペットのサイズ | 安置期間1~2日 | 安置期間3日 |

|---|---|---|

| 小型 (体重10kg未満:ハムスター・猫など) |

約5kg (2.5kg×2個) |

約10kg(半分は途中で追加) |

| 中型 (体重10kg~20kg程度:中型犬など) |

約10kg (2.5kg×4個) |

約20kg(半分は途中で追加) |

| 大型 (体重20kg以上:大型犬など) |

10kg以上 (2.5kg×4個以上) |

約20kg(半分は途中で追加) |

このように、サイズの大きなペットほどドライアイスの必要量も増加します。

葬儀を中々実施できず5日以上自宅で安置する場合には、ドライアイスの残量を目視で確認しつつ、適宜追加してください。

ドライアイスを設置する部位

ドライアイス利用時は、タオルや布で包んでからお腹と背中を挟む形で設置しましょう。

ドライアイスが細かく分かれている場合は、頭や首元、胸も冷やすことでさらに腐敗の進行を抑えられます。

涼しい環境であれば長時間保冷できますが、定期的に様子を確認して必要あれば新しいものに交換してください。

ドライアイスが用意できないとき

ドライアイスはペットの遺体安置に効果的ですが、すぐに用意できるとは限りません。水を入れたペットボトルを凍らせてドライアイスの代わりとして用いることができます。

凍らせるペットボトルは500mlまたは、2ℓの物が最適です。棺のサイズやご遺体の大きさなどに合わせて入れる本数を調節して使いましょう。

ただし、凍らせているため時間経過や気温で溶けて冷却効果がなくなってしまうので、適宜様子を見て交換する必要があります。

安置の期間に応じて、多めにペットボトルを凍らせておくとスムーズな交換が可能です。ドライアイスが用意できないときは、水を入れたペットボトルを凍らせて代用してみてください。

遺体を自宅で安置できる期間

ペットの遺体を自宅で安置できる期間は、夏場は1〜2日、冬場は2〜3日程度が目安です。

十分に保冷した状態であっても、夏場は冷房をかけた涼しい場所、冬場も暖房が届かない場所に安置して腐敗の進行を少しでも遅らせましょう。

ペットの亡骸に少しでも長く寄り添いたいと思う方もいますが、なるべくきれいな身体で旅立っていけるよう、早めに葬儀を進めることをおすすめします。

ペットの遺体安置時の注意点

ペットの遺体安置時に注意すべき点をいくつか紹介します。

安全に遺体を安置するため、そしてペットの安らかな眠りのためにも以下の点を意識して作業を進めてください。

自宅で長期間は安置しない

葬儀に入るまでは自宅での安置が必要ですが、なるべく長期間安置せずに済むよう葬儀の段取りを進めましょう。

ドライアイスなどで保冷していても、徐々に遺体の腐敗は進行していきます。

夏場なら長くて2日、冬場でも3日までを目処に葬儀を進められるのが理想です。

連絡すれば当日または翌日に迅速に対応してくれる業者も数多いため、安心できる供養のためにも早めに葬儀を執り行いましょう。

やむを得ず長期間自宅で安置する場合は、少しでも腐敗進行を抑えるために、定期的に保冷の状態を確認してください。

ドライアイスは素手で触らない

ペットの遺体安置に最適なドライアイスですが、その温度は-78.5℃と非常に低温です。

素手で触れてしまうと凍傷の恐れがあるため、必ず手袋等を着用の上、手を保護してから設置しましょう。

また、ペットの遺体を保冷する時もドライアイスを直接身体に当てるのではなく、タオルや紙で包んでから使用して皮膚を傷つけないようにしてください。

二酸化炭素中毒に気を付ける

ドライアイスは二酸化炭素が凍ったもののため、棺やシーツに包んでしばらく経過すると、昇華した二酸化炭素が内部に充満しています。

この高濃度の二酸化炭素を吸い込んでしまうと、二酸化炭素中毒になる恐れがあります。

二酸化炭素中毒はめまいや呼吸困難だけでなく、ひどい場合は死に至るリスクもある症状のため注意しなければなりません。

ドライアイスを使用している場合は、棺やシートに自身の顔を近づけすぎずに交換作業等を行い、必ず換気された場所で遺体を安置してください。

セーフリーWEB担当

>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる

遺体安置後は大切にお見送りを

ペットの遺体安置後は、遺体が腐敗する前に早めに葬儀を行い、これまでの感謝の気持ちを込めて大切にお見送りをしましょう。

葬儀後は手元供養・納骨等でペットの供養を進めていき、安らかな眠りについてもらうとともに飼い主自身も心の整理もつけていくことが大切です。

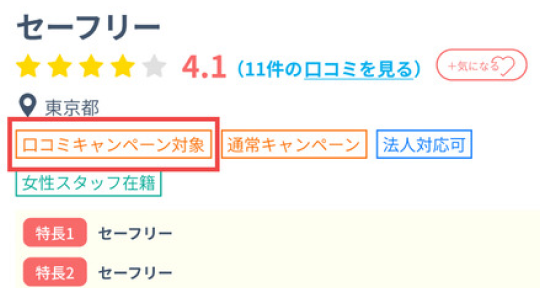

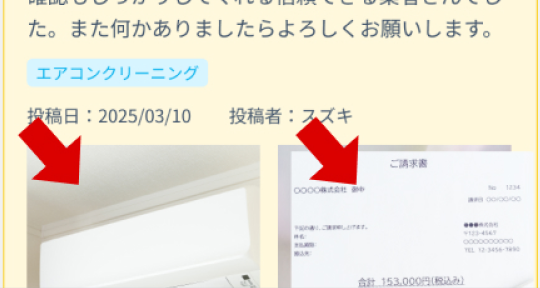

葬儀や納骨を依頼するにあたって、信頼できるペット霊園をお探しの場合は、ぜひセーフリーをご活用ください。

- ペットの遺体安置方法が分からない

- 安らかな気持ちでペットに旅立ってほしい

- 葬儀までにやるべきことを把握したい

ペットの葬儀や供養を円滑に進めたい遺体安置の方法を細かく知りたいそんな時はペット霊園に相談

ペットの遺体安置に関するよくある質問

-

Q. ペットの遺体安置には保冷剤や氷を使ってもよいですか?

A.ペットの遺体安置には、ドライアイスではなく保冷剤や氷を使っても問題はありません。

ただし、ドライアイスに比べて溶けるまでの時間が短く保冷の効果も弱まるため、定期的に状況を確認しなければ腐敗の進行も早めてしまいます。

葬儀までの間しばらく安置する時は、保冷の長持ちしやすさも考慮してドライアイスの利用をおすすめします。

-

Q. 遺体を安置する時の室内適温を教えてください。

A.ペットの遺体を室内で安置する時は、室温を18度以下に保つのが望ましいとされています。

細菌は30度〜40度で活発化するため、身体を保冷せず温かい場所に放置してしまうと、あっという間に腐敗は進んでいきます。

棺やシーツに包んだ遺体は直射日光の当たらない涼しい場所に置き、夏場はエアコンなどで冷やして温度を調節しましょう。

室内が冷える冬場はそのまま安置してもよいですが、暖房を効かせすぎて室温が上がりすぎないようには注意してください。

-

Q. 遺体安置用のドライアイスはどこで入手できますか?

A.遺体安置用のドライアイスは、氷屋や専門のドライアイスメーカーで入手可能です。

近所に氷屋があればドライアイスを取り扱っているか要確認、ドライアイスメーカーはオンラインショップを運営する所も多いので注文してみましょう。

ペットが死んでからドライアイスの入手に動くと時間がかかるケースもあるため、届くまでの間はビニールに氷を詰めたり保冷剤を当てて対応してください。

また、ペット霊園も火葬までの遺体保冷用にドライアイスをストックしており、個人向けに販売している所もあります。

ペットの葬儀や供養について業者に相談している場合は、ドライアイスを売ってもらえるか確認してみましょう。

ペットのお見送りの

地域からおすすめ業者を探す

ペットのお見送りの関連記事

-

ペットの火葬方法を詳しくご紹介!料金相場や手順も解説

-

ペット火葬の個別火葬と合同火葬の違いを紹介!費用目安も比較解説

-

ペットの火葬を自治体に依頼する方法は?費用や手続き方法、届出などもチェック

-

ペット火葬の費用を紹介!自治体と民間の違い・選び方や安く抑えるコツ

-

ペットの納骨のみ対応可能なのは主にペット霊園!納骨以外の方法も解説

-

ペットを永代供養で納骨する方法!供養できる施設と料金相場も解説

-

ペット納骨にかかる料金の相場!内訳や費用を抑える方法

-

ペットの遺骨を納骨しないで家に置くのもアリ!法的・宗教的観点を解説

-

ペットを納骨しないで家に置くのはOK?風水的な良し悪しを解説!

-

ペットの手元供養の手順と費用!自宅保管のメリットとデメリット