2025.06.06 2025.12.05

この記事では、大きくなりすぎたサツキをバッサリ剪定する方法や時期について詳しく解説していきます。

サツキを小さくするには、バッサリ切るいわゆる「強剪定」が最適ですが、「どこまで切って大丈夫?」「下手に切って枯れてしまったりしない?」などと思ってなかなか手をつけられないケースは多いものです。

記事後半では、剪定後のサツキを弱らせないお手入れ方法やなるべく小ぶりなサツキをキープするコツまでご紹介。バッサリ切って失敗したくない方、サツキを良い状態で保ちたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

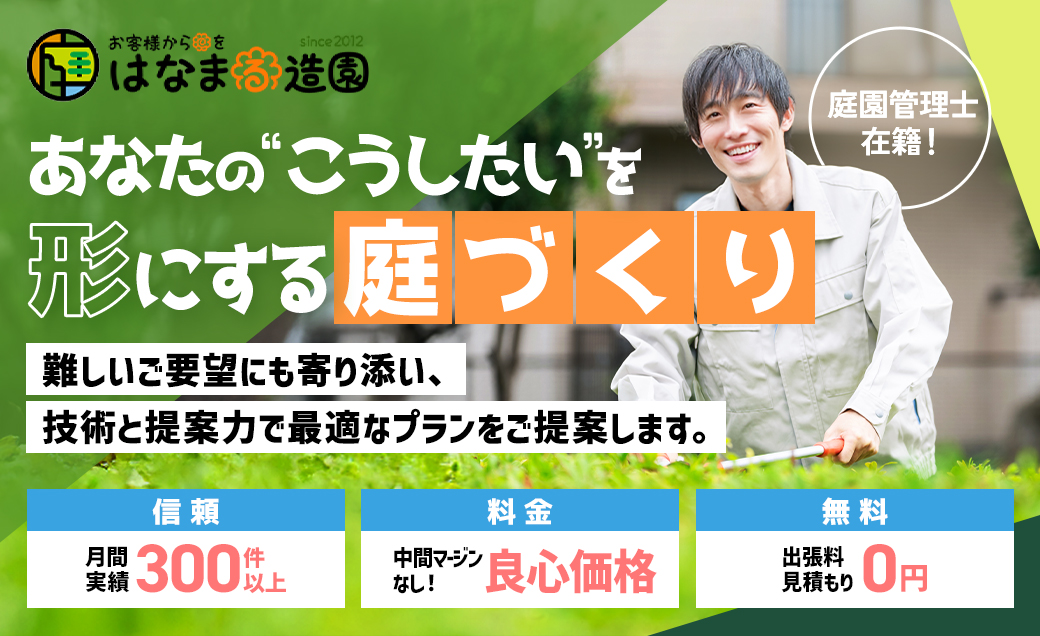

今週No.1おすすめ優良業者!!

対応エリア大阪・兵庫・奈良・滋賀・京都・和歌山・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城・山梨・宮城・福島・愛知・三重・岐阜・静岡・富山・石川・新潟・徳島・福岡・宮崎 詳しい対応エリアはこちら

| 作業内容 | 料金 |

|---|---|

| 低木1.5m以下 | 1,100円〜 |

| 中木1.5m~3m以下 | 3,299円〜 |

| 高木3m以上 | 5,500円〜 |

| 生垣の剪定 | 要見積もり |

| 消毒 | 要見積もり |

| 作業内容 | 料金 |

|---|---|

| 機械使用 | 330円〜 |

| 草抜き(手作業) | 550円〜 |

| 除草剤散布 | 要見積もり |

| 防草シート | 要見積もり |

| ゴミ処分 | 要見積もり |

| 作業内容 | 料金 |

|---|---|

| 低木1.5m以下 | 3,300円〜 |

| 中木1.5m~3m以下 | 5,500円〜 |

| 高木3m以上 | 11,000円〜 |

| 特殊伐採 | 要見積もり |

| ゴミ処分 | 要見積もり |

| 作業内容 | 料金 |

|---|---|

| 砂利敷き | 要見積もり |

| 天然芝、人工芝施工 | 要見積もり |

| 植木・庭木の植栽、移植 | 要見積もり |

| 植木・庭木の抜根 | 要見積もり |

| ウッドデッキ設置など | 要見積もり |

対応エリア

都道府県

対応地域

目次

サツキのバッサリ剪定はなるべく避けたほうがよい【3つの理由】

サツキの剪定で「バッサリ切る」のは、基本的にはおすすめしません。見た目を整えたいからと言って強剪定してしまうと次のような、思わずトラブルを招きます。

- サツキ自体に負担をかける

- 切り口が大きいため、回復力のないサツキは枯れやすい

- 樹形が大きく崩れてもとに戻るため時間がかかる

それぞれ詳しく解説します。

サツキ自体に大きな負担をかける

強剪定では、太い枝や多くの葉を一度に剪定する作業です。もともと、丈夫な植物であるサツキも、強剪定によって大きなストレスを感じてしまいます。

例えば、夏に強剪定すると、日光を遮る葉が少なくなり、日焼けして弱くなったり、逆に冬の強剪定では、寒さに耐えられず枯れてしまったりします。そのため、強剪定では切り過ぎや適切な剪定時期が重要です。

切り口が大きいため回復に時間がかかる

強剪定によって大きな切口ができると、樹木に大きな負担をかけ、その結果回復に時間がかかります。切口から病害虫が侵入しやすくなり、枯れてしまうリスクも。

さらに、花付きが悪くなるリスクもあり、剪定した年だけではなく、数年間にわたって花が咲かないことも珍しくありません。

回復まで栄養を与えたり、病害虫対策をしっかり行ったりと、丁寧な管理が求められえます。

樹形が大きく乱れて戻りにくい

強剪定で一気に切り落とすと、樹形が乱れやすくなります。

例えば、一部だけ枝が極端に短くなったり、長く飛び出したりと全体のバランスが悪くなりがちです。また、木の内部がスカスカになり、美観も損なわれます。一度乱れた樹形を元に戻すには、何年もかけて剪定や育成を行なわなければいけません。

上記のように、サツキの強剪定には大きなリスクを伴い、その後のケアもしっかり対策する必要があるため、プロへ任せるのが安心です。

セーフリーWEB担当

>家工房 名古屋藤塚店を見てみる

サツキをバッサリ強剪定する前に定期的な手入れが大切!通常剪定と強剪定の違いも

上記でお伝えしたように、サツキの「バッサリ剪定(強剪定)」にはリスクが伴います。しかし、毎年定期的にお手入れしていれば、そもそも強剪定を行う必要はありません。

| サツキの通常剪定 | サツキの強剪定 | |

|---|---|---|

| 剪定の目的 | ・翌年に花が咲きやすくするため ・健康で美しい樹形を保つため |

・大きくなりすぎた樹形を小さくするため ・長年放置して枝が混み合いすぎている ・枯れ枝や不要な古枝が多いとき |

| 剪定時期 | 6月下旬 花が咲いたあとすぐの時期 |

3月 花が咲く前の時期 |

| 剪定方法 | ・木の表面を刈り込む ・不要な枝や密集した枝を間引きし風通しをよくする |

・枝を途中や根元から切り落とす ・数年間かけて段階的な剪定が望ましい |

ここでは、通常の定期的なお手入れと、強剪定との違いについて解説します。

通常の定期的なお手入れ

通常剪定は、花が終わった直後が剪定のベストなタイミング。

- 刈り込み剪定:木の表面を整える

- 透かし剪定:枝が密集している部分を中心に、風通しが良くなるよう間引く

- 枯れ枝・不要枝野除去:病害虫の温床になるため、見つけ次第取り除く

上記を毎年繰り返すことで、自然と美しい樹形が保てます。

バッサリ剪定

一方、「枝が込みすぎて手がつけられない」「木が巨大化してしまった」といった場合は、強剪定が必要になることも。

ですが、どこまで切ってよいか、どの枝を残すべきかの判断は、経験がないと難しいのが正直なところ。

無理に自己流で行うと、木を傷めてしまうことも

そんなときは、庭木の剪定に慣れたプロに相談するのも安心な選択肢です。必要に応じて、段階的に剪定しながら樹形を整えてくれるため、負担を抑えつつ回復もしやすくなります。

このあとご紹介する「バッサリ剪定の時期」「具体的な剪定方法」を参考に、無理のない範囲で取り組んでみましょう。

不安な場合や、大がかりな剪定になりそうなときは、プロへの依頼も検討してみてください。プロなら最適な解決方法を見出してくれるでしょう。

セーフリーWEB担当

>家工房 名古屋藤塚店を見てみる

サツキをバッサリ剪定するのに最適な時期【ダメージの少ない季節とは?】

サツキを剪定するのに最適な時期は開花前の3月頃です。強剪定の時期は木の体力に余裕がある開花前の3月頃が適しており、ダメージが少なく済みます。

一方、強剪定時期に向いていないのは、夏や冬の時期。暑さや寒さにダメージを受けやすいので避けましょう。

セーフリーWEB担当

>家工房 名古屋藤塚店を見てみる

サツキをバッサリ剪定する方法!小ぶりに整う3ステップ

サツキをバッサリ剪定する方法として、枝を途中で切り落とす「切り戻し剪定」で、木の高さを調節します。

剪定バサミを用意して次のような手順で進めてください。

- 太く長い枝を根元へたどっていき、葉の付いた細い枝を見つける

- 細い枝が分岐している少し上の位置で、太い枝を剪定バサミで切り落とす

- 全体が理想の大きさになるまで、太く長い枝をすべて切り落とす

枝ごとバッサリ切ってしまわないよう、注意しましょう。

切った後の処理方法

太い枝を切った後は癒合剤(ゆごうざい)で処理するのが重要です。癒合剤はキズの塞がりが早くなり、病害虫の侵入も防げます。剪定後すぐに癒合剤を塗布します。

- ヘラや刷毛、タオルなどを準備する

- 樹液がしみ出ている場合はタオルなどで事前に拭き取る

- ヘラや刷毛を使って切り口の端まで全体的に塗り広げる

- 塗布後はそのまま、数日間放置する

- 1ヶ月ほど経過したら剥がす

癒合剤はペースト状や液状など種類が複数あるので、塗り心地や乾燥時間など、自分の好みに合わせて選びましょう。

癒合剤はつけっぱなしにするとサツキに悪影響が出るため、必ず剥がすこと!

癒合剤は万能でないため、切った後の管理方法も参考にしながら、枯れないように気をつけましょう。

サツキのバッサリ剪定は負担大!プロと相談して進めよう【費用相場について】

サツキを強剪定は切りすぎると、何年も花が咲かなくなったり、最悪の場合は枯れてしまったりするリスクもある繊細な作業です。

本来、強剪定は樹木の知識や剪定技術が必要な作業のため、「どう切ればいいかわからない…」と感じたら、無理せずプロに相談してみるのが安心です。

プロへ任せることで、強剪定のリスクを回避できるだけではなく、次のようなメリットもあります。

- 作業がスムーズで早い

- 仕上がりがきれい

- 病気の樹木も適切に対応してくれる

- 不安定な場所の木や高くなりすぎた木でも安全に作業してもらえる

- 切った枝葉の処分もお任せできる

- 剪定後の手入れや今後のアドバイスももらえる

自分で剪定するのが不安な場合や、時間・手間をかけずにしっかり整えたい方にとって、業者に依頼するのは十分に検討する価値があります。

強剪定にかかる料金相場

サツキなどの樹木の剪定費用は、木の高さや作業内容によって異なります。以下は一般的な料金の目安です。

- サツキ(樹高が3m未満):1本あたり3,000〜6,000円

- 生垣(高さ2m未満):2,000円×生垣の長さ

- 植え込み(高さ1m未満):800円×植え込みの面積

樹高が3mを超えるものや枝葉が密集している場合は、10,000円〜24,000円程度と、上がる作業が大掛かりになる分、料金が高くなることもあります。

後片付けまで依頼すれば、処分費・運搬作業にも費用がかかることがあります。

- 枝葉の処分費:1袋あたり950円〜1200円程度

- 軽トラック1台あたり:およそ6,500円前後

強剪定では大量の枝葉が出るため、作業後の処分も意外と手間です。自治体によっては「剪定枝は一般ゴミで出せない」というケースもあり、自分で処分しようとすると時間もコストもかかります。

その点、プロにおまかせすれば、剪定作業だけではなく、後片付けまでまとめてやってくれるので、丸投げOKで手間がかかりません。業者はまとめて処分できるので、単価も安く済ませてくれます。

一見、「高い」と思われがちですが、時間と労力を考えると結果的にはコスパが良いと感じるほうが、少なくありません。

さらに詳しく知りたい方はこちら

庭木剪定の料金相場は?造園業者・植木屋さんへの依頼費用と安く抑えるコツ

2024.09.06 2025.12.19

【サツキのバッサリ剪定は腕前重要】優良業者の選び方3選

強剪定を依頼する際にどんな業者を選んだらよいか、以下のようなポイントで比較検討しましょう。

剪定の実績が豊富・優良な資格保持者がいる

強剪定のような難しい剪定では、専門知識や豊富な経験を持つ業者を選ぶことが重要です。これまでの実績は業者のHPで、施工の事例が写真付きで掲載されているので確認しましょう。施工事例が多ければ、自分のイメージに近い造園作業を行ってくれるのか見極めもできます。

また、剪定に必ずしも特定の資格や免許が必要ではありませんが、以下のような国家資格保持者がいれば、知識や技術の証明になるでしょう。

- 造園技能士:造園に関する技術や知識が求められる

- 造園施工管理技師:造園の現場管理者としての資格で、特に難易度が高い

資格についてはHPや実際に電話などで問い合わせて確認できます。

相談のしやすさやアフターフォローがある

要望に添った剪定を実現するには、業者とのイメージ共有がとても大事です。そのため、打ち合わせに十分な時間を費やしてくれる業者を選びましょう。

また、剪定後は樹木の管理が不可欠であり、そのためのアドバイスやアフターフォローがあると安心です。困ったときにいつでも相談できるかどうか、口コミなどかから確認してみましょう。

料金体系や見積りの明確さ

業者で実際に見積りを依頼した際は、内訳が細かく出されている業者は信頼できると考えてよいでしょう。どんな作業にいくらの費用が発生しているのか、しっかりと確認しておくことは重要です。

反対に「〜一式」などの曖昧な表記でまとめられている場合は十分注意しましょう。

お住まいのエリアから

ピッタリの業者が見つかる

サツキをバッサリ剪定後の適切なお手入れ

サツキの強剪定は大きな負担がかかるため、剪定後こそ、適切な管理や維持が最も重要です。弱らせないための方法や樹形を小ぶりのままキープするコツについて、詳しく解説していきます。

弱らせないためにできること

サツキの強剪定後は栄養不足や水切れに注意が必要です。また、切口から病害虫が侵入しやすくなるため予防対策しましょう。

水やりと肥料の与え方は次のとおりです。

- 水やり:新芽が出る時期は水切れしないように、鉢植えは土が乾いたらたっぷり水を与える。庭植えは乾燥したら水を与えるで十分。

- お礼肥(おれいごえ):5〜6月に緩効性肥料(かんこうせいひりょう*)や油かすを与える、肥料の量は通常より少なめか、与えないことも。または、肥料の時期を遅らせる

*緩効性肥料とはじっくり肥料成分が溶け出し、効果が長く続く肥料のことです。植物の三大栄養素の「窒素」「リン酸」「カリ」が含まれています。

強剪定後の水やりは通常通りだが、肥料は少なめか与えず回復に専念させる

病害虫の予防は次のとおりです。

- 剪定後は新芽に病害虫の被害を受けやすいので、殺虫剤や殺菌剤を散布し定期的にチェックする

サツキには葉っぱを食べるムシやダニ、新芽を食べるガの幼虫などに注意しましょう。また、葉に斑点や変色が見られる病気が発生するため、見つけたら摘み取って殺菌剤を散布しましょう。

小ぶりをキープするコツ

サツキを強剪定すると樹形が小さくなり、剪定してしばらくは小ぶりのままキープできるでしょう。しかし、徐々に左右のバランスが崩れる可能性もあります。小ぶりをキープするコツは以下のとおりです。

- 開花後は花がらを摘み取る

- 開花後の5〜6月の時期に刈り込みや間引きなどの剪定を行う

このように定期的な剪定がキープするコツです。もし、上手く成長しない、樹形が乱れてどこを切ったらよいかわからない場合は、プロへ相談して解決してもらいましょう。

さらに詳しく知りたい方はこちら

【剪定料金の相場と安く抑えるコツまとめ】庭木や生垣・植え込みお手入れの業者費用を解説

2025.02.04 2025.05.01

サツキのバッサリ剪定は専門的な知識と技術を持ったプロへおまかせ!

大きくなりすぎたサツキを小さく整える「強剪定」は、一見シンプルに見えて、実は高度な技術と経験が求められる作業です。

切る位置やタイミングを誤ると、花が咲かなくなったり、最悪の場合は枯れてしまったりといったリスクもあるため、自己流で行うのはおすすめできません。

こうしたリスクを避けるためにも、知識と経験のあるプロに依頼するのが断然安心です!プロならではの剪定技術で美しい仕上がりと、剪定後のケアや今後の管理方法についても的確なアドバイスがもらえるのは大きなメリットです。

優良な業者選びでは、1社だけで即決せず、複数社での比較検討が重要です。

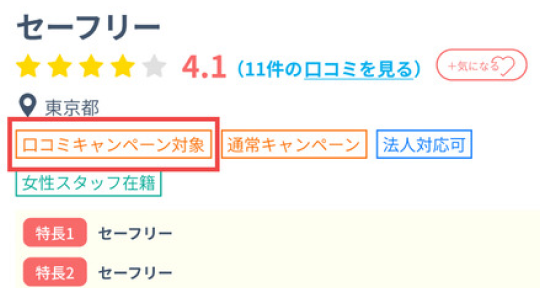

料金だけではなく、過去の実績や口コミがチェックできるセーフリーなら、納得できる依頼先が見つかりやすくなります。

まずは、お住まい地域に対応した剪定業者を探してみましょう!

\良心的で納得のサービスが見つかる!/

- サツキをバッサリ剪定したい

- 切りすぎないか心配…

- 剪定後の処分が面倒

サツキのバッサリ剪定は切り過ぎは厳禁

翌年もきれいな花を咲かせたいなら

プロへおまかせ!

サツキのバッサリ剪定に関するよくある質問

-

Q. サツキのバッサリ剪定ではどこを切ったらいい?

A.太い幹の根元をたどり、葉っぱの付いた細い枝が分岐している箇所を見つけてください。分岐している箇所の少し上の位置で、太い幹をカットしましょう。

-

Q. サツキのバッサリ剪定に適した時期はいつ?

A.開花前の3月頃が適しています。

-

Q. サツキのバッサリ剪定をした後に花が咲かなくなったのはどうして?

A.強剪定によってサツキに大きな負荷がかかり、花が咲かなくなります。剪定後の水やりや肥料、病害虫予防を参考にしてください。