2025.05.29 2026.02.05

この記事では、簡単にできる押入れのカビ除去方法や再発防止のコツを詳しく解説します。

押入れは湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい場所。掃除を怠ると、黒カビやカビ臭が広がり、衣類や布団にまで影響を及ぼす恐れがあります。特に、閉め切ったままの期間が長い押入れは注意が必要です。

記事の後半では、掃除の手間を減らす工夫や、効果的な除湿アイテム、専門業者の活用方法まで紹介します。押入れを清潔に保ち、大切な収納空間を快適に使えるようにしましょう。

目次

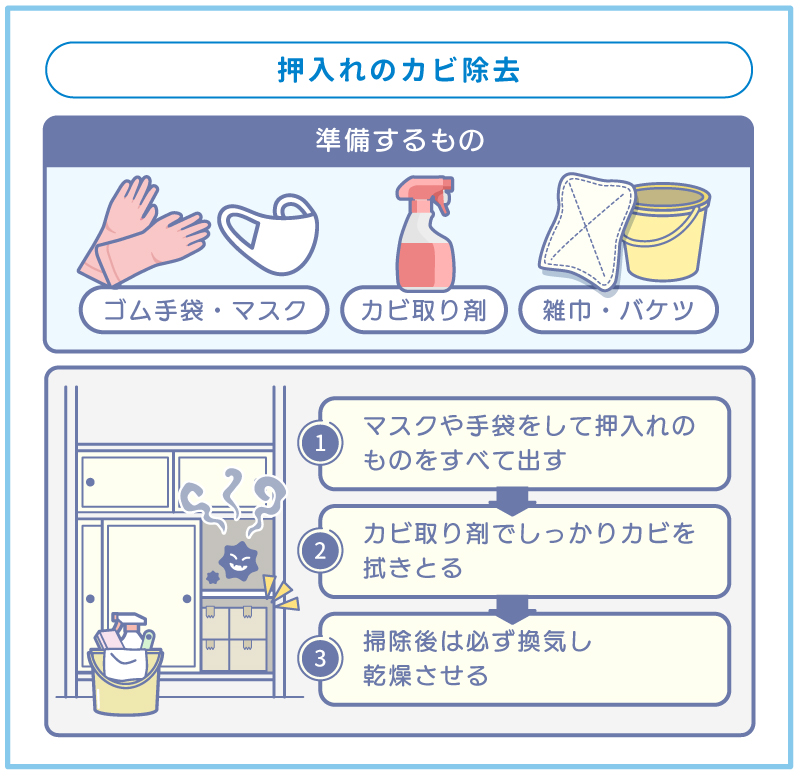

押入れ カビ除去の基本!正しい掃除手順【初心者向け】

押入れのカビは、「見つけたらすぐ掃除」が基本です。放置するとどんどん広がり、衣類や布団だけでなく、木材や壁紙まで劣化させる恐れも。ここでは、初めての方でも実践しやすい押入れのカビ取り基本ステップを紹介します。必要な道具や注意点も押さえながら、確実にカビを取り除きましょう。

- ゴム手袋・マスクでしっかり防護

- カビ取り剤でしっかり拭き取り除去

- 掃除後は必ず換気&乾燥させる

以下、それぞれのポイントを紹介します。

ステップ1:ゴム手袋・マスクでしっかり防護

カビの胞子は目に見えない状態で空気中に舞っており、吸い込むとアレルギーや喉の不調を引き起こす恐れも。作業に入る前に、必ずマスクとゴム手袋を着用しましょう。

また、作業中は押入れの扉や部屋の窓を開けて、しっかり換気するのも大切です。密閉状態ではカビ臭や薬剤の成分がこもりやすくなるため、風通しのよい状態をつくっておきましょう。

ステップ2:カビ取り剤でしっかり拭き取り除去

目に見えるカビは、放っておくとどんどん広がっていきます。木材対応のカビ取りスプレーやアルコール除菌スプレー(濃度70%以上)を用意し、カビが発生している箇所に直接吹きかけましょう。

その後、やわらかい布やペーパーで優しく拭き取ります。ゴシゴシこすると木材が傷ついたり、カビの胞子を広げてしまう可能性もあるため注意が必要です。

薬剤を使う前には、素材の変色を防ぐために目立たない場所でテストしておくのも安心です。

ステップ3:掃除後は必ず換気&乾燥させる

一見きれいでも湿気が残っているとカビは再発しやすいため、仕上げの乾燥がとても重要。扉を開けたまま、風通しのいい状態で半日〜1日ほど乾かすようにしましょう。

乾きが悪い場合は、サーキュレーターや除湿機を併用すると効率的。再発を防ぐためにも、掃除後の湿気をしっかり抜いて仕上げてください。

以下の記事では、カビ対策についてより詳しく紹介しています。ぜひご参照ください。

さらに詳しく知りたい方はこちら

カビ対策の完全ガイド!水まわり・エアコン・玄関・寝具など箇所別の対策方法を解説

2025.02.28 2025.02.28

さらに詳しく知りたい方はこちら

フローリングのカビ取り掃除を手軽に!【頑固な黒ずみを落とすコツも解説】

2024.03.08 2025.02.21

押入れのカビ除去後の再発を防ぐには?【3つの予防策】

カビを取り除いたあとは、再び発生させないためのひと工夫が必要です。押入れは構造的に湿気がこもりやすく、何も対策をしないままだとすぐにカビが戻ってきてしまいます。カビを防ぐために押さえておきたい3つの習慣をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

除湿アイテムを設置して湿気をシャットアウト

押入れにこもった湿気を効率よく吸収するには、除湿剤の設置が効果的。繰り返し使えるシリカゲルタイプや、置くだけの吸湿シートなど、使いやすさに合わせて選べます。

湿度が上がりやすい梅雨時や冬場の結露シーズンには、こまめに中身を確認して交換・再生しておくと安心です。

押入れの定期的な換気を習慣化

扉を閉めっぱなしにしていると、空気が動かず湿気がたまりやすくなります。1日10〜15分程度、扉を開けて風を通すだけでも効果あり。天気のいい日を選んで、朝や昼の時間帯に換気するのもおすすめです。

扇風機やサーキュレーターを使って空気を流すと、より湿気を逃がしやすくなります。

衣類・布団の収納法も見直す

詰め込みすぎた収納は通気性を悪くし、湿気の逃げ場がなくなってしまいます。布団や衣類の間にすき間をつくる、すのこを使って空間を持たせるなど、風が通る工夫がポイント。

圧縮袋の使い方にも注意が必要です。長期間入れっぱなしにしていると、中で湿気がこもってカビの温床になる場合もあります。

以下の記事では、黒カビの落とし方を徹底解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

さらに詳しく知りたい方はこちら

黒カビの落とし方を徹底解説!お風呂や壁紙など場所別の掃除方法から予防策まで

2024.07.25 2024.12.05

押入れのカビ除去に使える!【5つのおすすめ市販アイテム】

押入れのカビ取りや予防には、専用の市販アイテムを活用すると効率的です。ただし木材や壁紙への刺激を考えると、強すぎる薬剤は避け、使いやすさと素材へのやさしさを重視するのがポイント。

ここでは、家庭でも手軽に使えて効果が高いおすすめアイテムを5つ紹介します。

- カビキラー(スプレータイプ)

- アルコール除菌スプレー(70%以上)

- 重曹スプレー

- 除湿剤(繰り返し使えるタイプ)

- カビ防止ミスト・防カビ剤

広い範囲にカビが出ている場合は、まずスプレータイプのカビキラーが有効です。ただし、塩素系のため木材や壁紙には使わない方が安心。そういった素材には、70%以上のアルコール除菌スプレーを使いましょう。

カビが軽度な場合や、日常の予防には重曹スプレーが手軽で便利。カビだけでなくニオイにも作用するため、掃除の仕上げにひと吹きすると効果的です。

湿気対策には、繰り返し使える除湿剤を押入れに設置するのがおすすめ。湿度の高い季節でも、空間内の湿気をコントロールしやすくなります。

最後に仕上げとして防カビミストや防カビ剤を使えば、再発防止にもつながります。定期的にスプレーするだけで、カビの発生リスクをグッと抑えられます。

押入れのカビを繰り返す原因とは?再発防止に環境をチェック【見落とし注意】

「掃除をしてもカビが再発する…」そんな場合は、押入れの環境そのものに問題があるケースが多いです。表面のカビを拭くだけでは根本的な解決にならないことも。ここでは、再発を防ぐためにチェックしたい3つのポイントを紹介します。

湿気がこもる原因とは?見直すべき押入れ環境

押入れはもともと風が通りにくい場所。さらに、壁にぴったりくっつけて設置されていたり、通気口がない場合は、湿気がたまりやすくなります。壁との距離を数cmあける、通気口付きの収納ボックスに替えるなど、空気の通り道をつくるのが湿気対策の基本です。

カビを呼ぶ収納のクセと改善法

布団や衣類をぎゅうぎゅうに詰め込む収納スタイルも、カビの原因になりがち。物と物のあいだに空気が通らず、湿気がたまりやすくなるためです。収納は8割程度にとどめる、すのこや仕切り板でスペースを確保するなど、風が抜けるような工夫がカビ予防につながります。

見落としやすい押入れの角や裏面も要注意!

カビは光が届かず空気がよどんだ場所を好みます。押入れの奥や四隅、背面の壁などが発生源になりやすいわけです。掃除のときは、目に見える部分だけでなく、壁と床のすき間や角までしっかりチェックしましょう。

とくに、壁紙の内側でカビが進行しているケースもあるため、ニオイが残る・何度も同じ場所に出る場合は要注意です。

以下の記事では、壁紙のひどいカビを取る方法について詳しく紹介しています。

さらに詳しく知りたい方はこちら

壁紙のひどいカビを取るには?除去方法を徹底解説【リビング・水まわりなど】

2024.09.02 2026.02.06

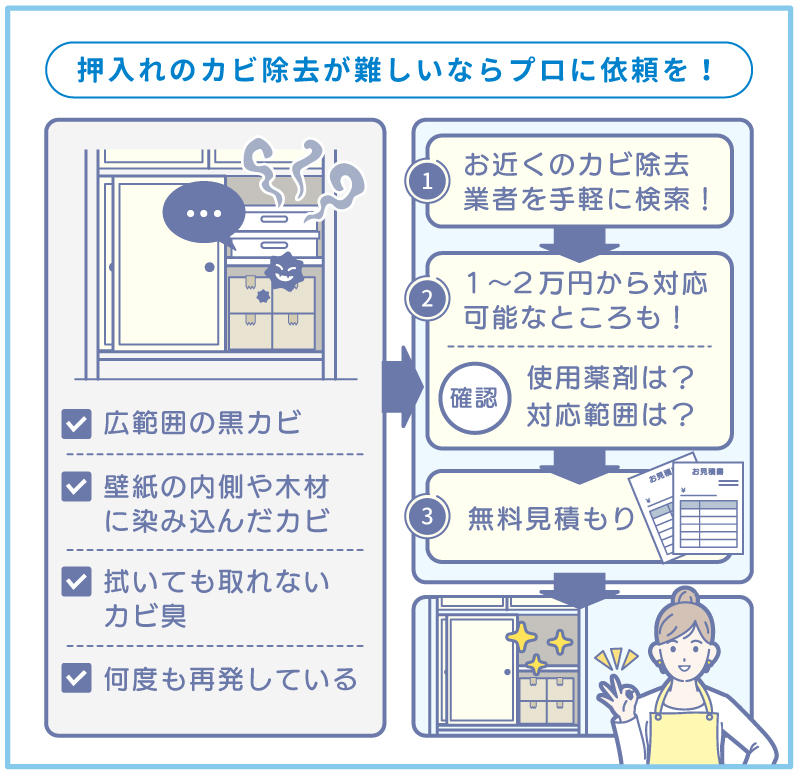

押入れのカビ除去が難しいならプロに依頼を【手間なく安心】

カビを何度掃除してもすぐに再発する、ニオイが取れない、広がりすぎてどうにもならない…。そんなときは、無理に自分で対処せず、プロに相談するのが安心です。押入れの構造は意外と複雑で、見えない場所にカビが入り込んでいる場合も少なくありません。専門の清掃業者なら、こうした目に見えないリスクにも対応できます。

自分では対処できないケース

次のような場合、自力での除去は困難なケースがほとんどです。

- 黒カビが広範囲に広がっている

- 壁紙の内側や木材の奥にカビが染み込んでいる

- 拭いても取れないカビ臭が残っている

- 過去に何度も再発している

こういった状態では、表面の掃除だけでは不十分。素材を傷めず、根本的に取り除くにはプロの判断が必要です。

押入れ掃除に対応した業者の選び方

カビ対策の業者を選ぶ際は、押入れや木材の除去実績があるかどうかが重要なポイント。対応範囲や使用する薬剤が明記されているかを事前にチェックしましょう。

費用は状況により異なりますが、1〜2万円前後からが相場。現地見積もりが無料の業者もあるため、「これはちょっと手に負えないかも…」と感じたら、気軽に相談してみるとスムーズです。

以下の記事では、ハウスクリーニングの費用相場やメリット、選び方のポイントまで詳しく解説しています。業者依頼を検討中の方は、ぜひご参照ください。

さらに詳しく知りたい方はこちら

ハウスクリーニングでカビと臭いを徹底除去!費用相場やメリット・選び方のポイントも

2024.11.22 2024.12.05

押入れのカビ除去は、プロに依頼して根本解決へ【今すぐ対策!】

押入れのカビは、自力でしっかり掃除すれば、清潔な収納空間が保てます。しかし、見えにくい奥や天井、壁の裏側など、手が届きづらい場所まで完璧に除去するのはなかなか大変。

「自分では掃除しきれない」「掃除してもすぐカビが戻る」といったお悩みがあるなら、プロに依頼するのが安心です。

「セーフリー」では、押入れ掃除やカビ除去に対応した信頼できる業者を、地域別に簡単に探して比較できます。口コミや料金も確認できるので、初めての依頼でも安心。プロの技術で、押入れのカビを根本から除去し、快適な住まいを取り戻しましょう!

- 押入れの奥にカビが広がっている

- 何度掃除してもカビが再発…

- 天井や壁の奥まで手が届かない

押入れのカビは放置NG!

プロに任せて、

スッキリ清潔な収納空間へ!

押入れのカビ除去に関するよくある質問

-

Q. 押入れのカビ取りに使ってはいけないアイテムは?

A.木材や壁紙には、塩素系漂白剤や研磨剤入りのクリーナーは不向きです。素材を傷めたり変色させる恐れがあるため、使用は避けましょう。必ず「木材にも使える」などの記載がある製品を選ぶのが安心です。

-

Q. カビを取ったあと、臭いが残る場合はどうする?

A.カビ自体は取れても、木材に染み込んだニオイが残ることがあります。重曹スプレーや消臭スプレーで対応し、それでも取れない場合はカビが奥まで広がっている可能性も。そんなときは、プロに相談するのが確実です。

-

Q. 賃貸で押入れにカビが生えたとき、どう対処すべき?

A.まずは自分で除去し、除湿や換気など再発防止策をとるのが大切です。被害が広がっているようなら、管理会社や大家さんに早めに連絡を。放置すると修繕費が自己負担になる可能性もあるため、早期対応が鍵になります。