2025.03.27 2025.06.30

同居猫の死で感じる残された猫のストレスについてご紹介します。

多頭飼いの場合、相方の死によってもう一方の猫に強いストレスがかかることがあります。仲間の死をすぐに受け入れることができず、戸惑ってしまい、心身に不調をきたすことも少なくないのです。

この記事では、同居猫を失った猫に見られるストレスのサインやその緩和方法について解説します。

目次

同居猫の死後残された猫のストレス緩和方法

同居猫の死後、残された猫のストレス緩和方法についてご紹介します。

長い期間一緒にいた猫が亡くなった時、残された猫は強いストレスや不安を感じます。猫はとても敏感な動物ですので、ストレスを感じているようなら飼い主が上手に緩和してあげる必要があるでしょう。

どのような具体的な方法があるのか、詳しく解説していきます。

生活リズムを崩さない

ペットの中でも特に猫は、環境や日々の習慣に強いこだわりを持つ動物です。ごはんの時間、遊びのタイミング、寝る場所など、規則正しい日常が精神の安定に深く関係していると言われています。

ですから、たとえ同居猫の死後であったとしても、生活リズムをできるだけ変えずに、いつもと同じように過ごすことが大切です。猫も不安を感じないように、普段通りを心がけてください。

好きなおやつや食事を多くする

同居猫の死によって食欲が落ちる猫も少なくありません。そんな時は、普段より少し贅沢なごはんを用意してあげたり、好きなおやつを与えてください。

人間でも同じですが、好きなものを食べれば気持ちが高揚して、少しずつ食欲が戻ってくる可能性もあります。とはいえ与えすぎは体調を崩すので、バランスを考慮しながら与えましょう。

スキンシップを意識的に増やす

残された猫が孤独感や不安に飲み込まれてしまわないように、飼い主とのスキンシップを意識的に増やしてください。ブラッシングや遊ぶ時間をいつもより多く取るだけで、猫は安心します。

猫の性格にもよりますが、もしスキンシップがあまり好みでない猫だとしても、隣に寄り添ってゆったりとした時間を過ごすだけでも大きな癒しになるでしょう。

環境の変化を徐々に受け入れさせる

猫に環境の変化を徐々に受け入れさせる工夫も必要です。

急激に環境を変えないために、亡くなった猫が使っていたベッドやおもちゃなどを急いで片付けてしまうのは避けましょう。それは、残された猫にとっては匂いや記憶が残る大切な存在なのです。

これは人間でも同じですが、周りの環境が目まぐるしく変わると混乱してしまうものです。ですから、時間をかけて少しずつ身の回りの物も整理するのが理想的。

リラックス効果のある猫製品を活用する

リラックス効果のある製品を上手に活用する方法もあります。近年では、猫のストレス緩和に特化した製品が数多く販売されています。

フェロモン製剤やアロマ成分を利用したアイテムなど、猫の神経を和らげる工夫が詰まった商品は豊富です。ただ効果には個体差があるため、猫の反応を観察しながら取り入れてみましょう。

動物病院で診てもらう

猫のストレスによる体調不良は、見た目には分かりにくい場合があります。元気がない、食欲が戻らない、いつもと違う状態が数日続くようであれば、迷わず獣医師に相談してください。

パッと見て体調面に問題がなかったとしても、飼い主が思ってもいなかった不調をきたしている場合もあるので、専門家のアドバイスを受けて、より良い対応策が分かることもあるでしょう。

新しい子を迎える

猫の性格や抱えるストレスで緩和方法は異なりますが、一つには新しい子を迎え入れる方法もあります。

依存性が高い猫や寂しがりの猫は、ケースによっては新しい仲間の存在が癒しとなる場合もあり、思ったより早く回復することも。ただ猫の行動が少し落ち着き、生活が安定してから検討してください。

とはいえ猫同士の相性も大切。新しい出会いがストレス緩和になることもあれば、逆にストレスを増やす要因になることもあるため、十分に注意が必要です。

セーフリーWEB担当

>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる

同居猫の死後に見せる残された猫のストレスサイン

同居猫の死後に見せる残された猫のストレスサインについてご紹介します。

猫は、比較的ペットの中でも環境の変化に敏感に反応する動物です。そのため、同居猫がいなくなったことで大きなストレスを感じ、何らかのサインを出している可能性があります。

ただ猫は言葉では感情を伝えられませんから、行動や体調の変化に注目することが重要です。以下のようなサインが見られた場合、ストレスを抱えている可能性が高いと考えられます。

食欲がなくなる

よく見られるサインとして食欲の減退があります。完食していたごはんを残す、全く口をつけないといった状態が続くときは要注意。食欲減退による体力低下、脱水や低栄養状態、気力の低下につながります。

またトイレ以外での排泄などの粗相が増えたり、動かなくなる、突然攻撃的になるといった行動は、猫なりのストレス反応の一種です。早めの変化に気づいてあげましょう。

仲間を呼ぶように鳴く

同居猫が突然いなくなった時には、呼ぶように鳴き続けるサインも見られます。普段鳴かない猫が頻繁に鳴くようになる場合は、強い不安や寂しさを感じている証拠かもしれません。

また部屋の中をうろうろと歩き回り、以前の同居猫がよく居た場所を嗅いだり、じっと見つめたりする行動が見られることもあります。これは居なくなった同居猫を探し回る行動で、不安の表れ。

まるで「出てきて」、「どこに行ったの?」と探しているような様子を見せることがあります。

同居猫がいつも居た場所から離れなくなる

ベッドや窓際など、亡くなった猫がよく過ごしていた場所にじっと留まる様子も見られることがあります。その場所に留まることで気持ちを落ち着かせようとしているのかもしれず、不安なのかもしれません。

同居猫のお気に入りだった場所を守ることで安心感を得ている可能性があり、心の整理がまだついていない証拠とも言えます。

飼い主への執着が増す

同居猫がいなくなってからというもの、飼い主に常に付きまとい、離れたがらなくなったという猫も少なくありません。寂しい、不安、甘えなどの色んな感情が入り乱れての行動かもしれませんが、これは良い傾向ではありません。

過剰な依存が長期化すると、「分離不安症」を引き起こす可能性があるため、特に注意が必要です。

過剰にグルーミングする

体をしつこく舐め続ける、過剰なグルーミングもストレスの一つのサインです。

この行動も異常なほどになると、皮膚に炎症が見られたり、毛が抜けるなどの重症化に移行することもあります。放置せずに、ある程度の期間続いたらすぐに獣医師に相談してください。

同居猫の死でストレスを感じやすい猫

同居猫の死でストレスを感じやすい猫の特徴をご紹介します。

人間と同じように猫にも個性があり、ショックを受けた時のストレスの感じ方には差があります。以下のような性格や環境に置かれた猫は、より強く喪失の影響を受ける傾向があるため、注意してください。

依存性が高い性格の猫

もともと他の猫や飼い主に強く依存するタイプの猫は、一緒にいた相手の不在に敏感に反応します。特に環境の変化に弱く、心を乱しやすい傾向が強いため、注意が必要です。

甘えっ子の性格の猫が特に依存性が高い傾向がありますが、同居猫が亡くなってから急に依存度が高くなる猫も稀に見られます。

単独で過ごした経験がない猫

今まで単独で過ごした経験がない猫もストレスを感じる可能性が高いでしょう。

子猫の頃からずっと同居猫と一緒に過ごしていたり、兄弟猫や親猫を亡くした場合、急に一人になることで極度の不安やストレスを感じます。状況を飲み込むまでに時間が掛かる可能性も。

ずっといなくなった猫を探し続けたり、鳴いて呼び続けるなどの行動が見られるケースも少なくありません。

高齢・子どもの猫

高齢の猫や子猫は、特にストレスを感じやすいかもしれません。これは人間でも同じですが、年齢による精神的な柔軟性の低下や社会性の未熟さが影響するものです。

高齢猫や子猫が残された場合は、特に注意深く見守る必要があるでしょう。

セーフリーWEB担当

>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる

残った猫のために飼い主の健康にも注意

残った猫のためにも、飼い主の健康には十分に注意深くありましょう。

猫は飼い主の言動にとても敏感です。特に同居猫がいなくなった時は過敏になっていますので、飼い主もいつも以上に自分に影響力があることを忘れてはなりません。

飼い主のペットロスが猫に影響する

猫は飼い主の感情を敏感に察知します。飼い主自身がペットロスにより沈んだ気持ちで過ごしていると、その感情が猫にも伝わり、余計に不安定になる可能性があります。

ペットロスは治そうと思って治せるものではありませんが、なるべく普段通りに過ごして、猫を不安にさせないようにしてあげましょう。

普段通りの生活を心がけると双方が安定する

残った猫の精神的な糧は、飼い主であると言っても過言ではありません。猫が元の生活に早く戻れるように、一緒に悲しみを共有しつつも、生活のペースを大きく変えないことが大切です。

同じ時間にご飯を食べ、お昼寝をして就寝します。また明るい声で話しかけたり、遊ぶ時間を取ったり、スキンシップを図ることで、猫も少しずつ立ち直っていくでしょう。

さらに詳しく知りたい方はこちら

ペットロスを乗り越える方法をご紹介!過程や長引く要因も詳しく解説

2025.03.17 2025.06.30

同居猫の死で残された猫も飼い主と同じ気持ち!

同居猫の死で感じる残された猫のストレスについてご紹介しました。

大切な存在を失った悲しみは、残された人間も猫も同じ。簡単に癒える感情ではありませんが、同じように心を痛めている残された猫と一緒に、少しずつ前を向いていくことができるはずです。

残された猫のサインに早く気づき、その子のケアに意識を向けることで、飼い主の心の回復にも繋がるでしょう。時間をかけてゆっくりと思い出にしていくことが、亡くなった猫への何よりの供養になるのです。

- 残された猫のケアをしたい

- 猫のストレスを軽くしてあげたい

- 亡くなった猫を丁寧に供養したい

残された猫を十分にケアしてあげたい!

まずは亡くなった猫の供養から始めよう

猫の死に関するよくある質問

-

Q. 猫の平均寿命はどのくらいですか?

A.もちろん個体差はありますが、猫の平均寿命は15歳程度とされています。最近では長寿の傾向もあり、もっと長生きする猫も少なくありません。

日頃から健康管理をしている家猫や雑種の猫は寿命が長い傾向があります。

-

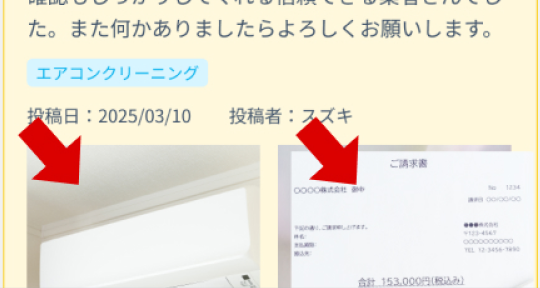

Q. 猫が亡くなった時は何をしたらいいですか?

A.まずは本当に亡くなったのか呼吸などを確認すること、そしてエンゼルケアをして棺などに安置して火葬の手順となります。

ただ家族同然のペットが亡くなった時は気が動転していますので、葬儀業者やお見送り業者に任せるとよいかもしれません。

-

Q. 残された猫と新しく迎える猫の相性を知るにはどうしたらいいですか?

A.もし可能なら、急に新しい猫を家に連れてくるのではなく、何時間もしくは何日かのお試し期間が取れるとよいでしょう。ゆっくりと信頼関係を取れるように、また相性を見るためにもタイミングを図ってください。