2025.06.09 2025.06.09

この記事では、ツバメの巣の撤去・駆除にかかわる法律や注意点、適切な対処法について徹底解説していきます。

ツバメのフンなどの被害に悩まされている方は、今すぐ駆除したいと考えることがほとんどでしょう。ただし、駆除のタイミングを間違えると「鳥獣保護法」に触れてしまう可能性があるため注意が必要です。

記事後半では、撤去後の再発防止対策やフンの掃除方法についてもご紹介。ツバメの巣でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ツバメの巣の撤去が法律違反のケースも!駆除できる場合とできない場合

ツバメは「鳥獣保護管理法」によって厳しく保護されており、巣の撤去や駆除するときは注意しなければいけません。特に卵やヒナが巣の中にいる場合は、法律に抵触する可能性があります。

ここでは、ツバメの巣を撤去できるタイミングや、注意すべき法律上のルールについて詳しく解説していきます。

ツバメの巣を自力で駆除するときのタイミング

ツバメの巣を自力で撤去できるのは、「卵を産む前」もしくは「すでにヒナが巣立ったあと」のみに限られます。巣作りの初期段階であれば、まだ鳥獣保護管理法には抵触せずに対応できる可能性が高いです。

例えば、泥や藁が付着しはじめただけの段階であれば、ツバメが産卵する前に巣を取り除くことが可能です。しかし、一度でも卵が確認されたりヒナが生まれてしまった場合は、その時点から巣を撤去する行為が法律に違反することになります。

違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金!

仮に生活上の支障があったとしても、無許可で巣を除去することはできません。

ツバメの巣の撤去方法【法律遵守の駆除手順5ステップ】

ツバメの巣を撤去する際は、法律を守りながら適切な手順で進めます。卵やヒナがいない「空き家の巣」に限り、個人の判断で撤去可能ですが、作業時は衛生面や安全面にも十分配慮しなければなりません。

ここでは、法律違反とならない条件のもとで、自力でツバメの巣を撤去する方法と作業前に準備すべきもの、具体的な手順を解説します。

用意するもの

まずは以下のものを用意しましょう。

- ゴーグル

- マスク

- 軍手

- ビニール袋

- ダニ駆除スプレー

- アルコールスプレー

- ヘラ(またはスクレーパー)

- 長袖・長ズボンなど肌の露出を避ける服装

ツバメはもちろん、害虫やツバメを狙う外敵から身を守るため、保護具は必ず用意しましょう。

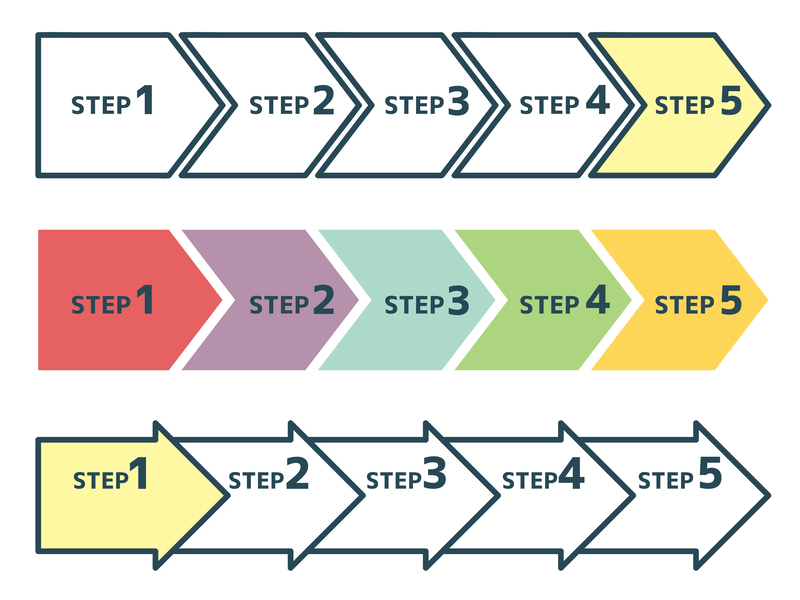

駆除の手順

駆除の手順は以下の通りです。高所作業を含むため、安全性を重視するためにも2人体制で作業してください。

- ゴーグル・マスク・軍手を装着し完全防備で作業を始める

- 巣と周辺にダニ駆除スプレーを噴霧して害虫を処理する

- アルコールスプレーで除菌する

- 1人が巣をヘラで削り落とし、もう1人がビニール袋で受け止めて回収する

- 撤去後の壁面に再度アルコールスプレーを吹きかけ、清掃と除菌を徹底する

駆除作業自体、複雑な工程はありませんが少しでも不安があれば専門業者に依頼し、駆除・再発防止まで徹底してもらいましょう。

ツバメの巣を撤去したら再発防止対策を!駆除後の徹底事項2点

ツバメは一度安全と感じた場所に翌年も戻ってくる傾向があり、再び巣作りをされるリスクは十分にあります。そのため、駆除後は再発防止策を徹底しましょう。

ツバメを近づけさせない工夫と、巣そのものが作りにくい環境づくりの両面からアプローチすると良いです。

ツバメを寄せ付けない対策をする

ツバメに「ここには近づかないほうがいい」と感じさせるのが重要です。物理的な侵入防止と心理的な忌避効果を組み合わせると効果が高まります。

- 光沢のあるテープを軒先に吊るす

- カラスの置物やツバメの天敵モチーフを飾る

- 防鳥ネットを事前に張っておく

- 忌避剤(バードフリーなど)を適切な場所に設置する

これらの方法はツバメにとって不安を与える空間を作り、巣作りの候補から外させるための方法です。

巣を作れない環境にする

ツバメが物理的に巣を作れないような構造に整えるのも大切です。ツバメは安定した足場と泥を引っかけやすい素材を探して巣作りをするため、その条件を排除しましょう。

- 巣が作られそうな壁にテープを貼って足場をなくす

- 壁面を塗り直し凹凸のない滑らかな面に整える

- 隙間や梁にネットを張り物理的に侵入を防ぐ

- 巣作りが始まった段階で素早く壊して再定着を阻止する

また、ツバメが好む場所は風雨をしのげる狭い空間であるため、そうしたスペースを潰しておくことも予防策になります。繰り返しになりますが、これらの対策は必ず巣立ち後に行い、法に触れないようタイミングには十分注意してください。

ツバメの巣を撤去するときの注意点3つ【駆除にはリスクも】

ツバメの巣を撤去する際は、法律上のルールだけでなく作業時に伴うリスクも把握しておきましょう。

ここでは、撤去時に気をつけたい代表的な注意点を3つ紹介し、トラブルを未然に防ぐためのポイントを解説します。

ヒナには近づかない

巣の下にヒナが落ちているのを見つけたとしても、むやみに手を出してはいけません。親鳥は周囲を常に見張っており、人間が近づくと警戒してヒナのもとに戻れなくなってしまいます。

親鳥がヒナを見失ってしまうこともあるため、発見しても静かにその場を離れるのが基本です。

人の善意がかえってツバメの子育てを妨げる結果にならないよう、関与するのは控えましょう。

フンに病原菌や寄生虫が含まれている

ツバメの巣の周辺には、ヒナが排出するフンが多く蓄積されますが、フンにはダニや病原体が含まれている可能性があります。「トリサシダニ」や「トキソプラズマ」などが代表的で、人に感染するとかゆみや発熱といった症状が現れることがあります。

特に妊婦の方は感染症に対して敏感になる必要があるため、ツバメの巣に近づくこと自体やめましょう。撤去作業するときは必ずゴーグルやマスク、軍手などで肌の露出を抑え、消毒剤を使ってしっかり除菌してください。

駆除作業中はカラスや蛇に注意する

ツバメの巣にはカラスや蛇などの外敵が近づいてくる場合があります。特に巣の中にヒナがいる間は、捕食しようと近くに潜んでいるかもしれません。

駆除作業時に外敵が現れると、思わぬ事故やケガの原因にもなりかねません。

高所での作業中に驚いてバランスを崩すケース多!落下の危険!

周囲をしっかり確認し、安全を確保した上で作業に取りかかるようにしましょう。万全の準備を整えていたとしても、現場で少しでも不安を感じたら、無理せず駆除業者に依頼してください。

ツバメの巣の撤去は法律遵守の駆除業者にお任せ!嬉しい3つのメリット

ツバメの巣を見つけたとき、法律を熟知したプロの駆除業者に任せるのが最も安心です。専門業者に依頼することで得られる3つの大きなメリットを紹介します。

高所作業する必要がない

ツバメの巣は軒下や玄関上など、高所に作られることがほとんど。個人で脚立を使って作業するのは非常に危険です。

専門業者であれば法律上の問題をクリアし、安全装備を整えた上で高所作業するため、家主が無理して作業する必要がありません。高齢の方や一人暮らしの方にとっても安心できる選択肢です。

\全国の害鳥駆除業者も!/

病原菌や寄生虫に触れるリスクがない

ツバメの巣には人間に影響を与えるダニや病原体が潜んでいることがあります。撤去作業中にうっかり触れてしまうと、かゆみや発熱といった健康被害を引き起こすため、衛生管理は極めて重要。

プロの業者であれば専用の防護服や消毒剤を使用し、徹底した衛生対策のもとで作業してくれるため、ノーリスクでツバメの悩みから解放されます。

再発防止対策まで依頼できるケースもある

巣を取り除くだけでなく、「もう巣を作らせたくない」という方には再発防止対策を含めたプランを提案してくれる業者も存在します。

防鳥ネットの設置や忌避剤の散布、ツバメが好まない環境づくりのアドバイスなど、総合的なサポートが受けられるため今後の不安も軽減されます。

専門知識と実績のある業者であれば、法令順守しつつ最善の方法で対応してくれるため、安心して任せられるでしょう。

ツバメの巣の撤去は法律対策安心の駆除業者へ!再発防止までお任せ!

本記事では、ツバメの巣の駆除方法や法律問題、注意点について詳しく解説しました。再発防止対策や費用相場についてもお分かりいただけたかと思います。

鳥獣保護法に守られているツバメの巣は何かと厄介。巣を作られた時点で専門業者に相談し、駆除から再発防止まで徹底してもらう方が安全で確実です。

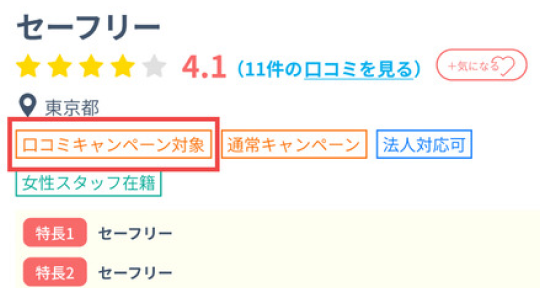

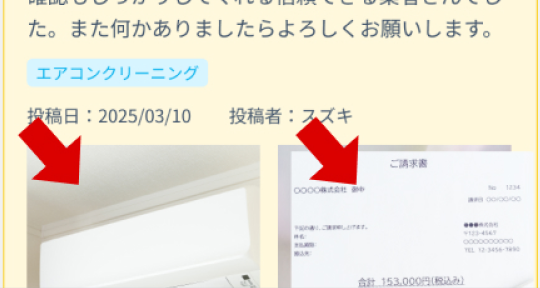

セーフリーでは、ツバメの駆除に対応する業者が多数掲載されています!口コミや料金などチェックしつつ、気になる業者を見つけてみましょう。3〜4社程度ピックアップしたら、無料見積もりに進んでみてください!

\良心的な費用の業者、多数掲載!/

- ツバメの巣から鳴き声がうるさい

- ツバメのフンが臭いし汚い…

- 巣が毎回同じ場所に作られる

ツバメの巣の駆除は法律問題に関わる!

ノーリスク・安心安全に駆除するなら

専門業者に依頼を!

ツバメの巣の駆除に関するよくある質問

-

Q. ツバメの巣に卵だけの場合は駆除できる?

A.卵だけの状態でも、ツバメの巣を撤去するのは法律違反になります。撤去が認められるのは、巣立ちを終えた「空き家状態」の巣に限られるため、必ずヒナの巣立ちを確認してから対応するようにしましょう。

-

Q. ツバメの巣はどうやって処理する?

A.ツバメの巣を自分で処理する場合は、ゴーグルやマスク、軍手を着用し、ダニ駆除スプレーとアルコールスプレーで衛生対策してからヘラなどで慎重に取り除きます。巣はビニール袋で密封し、燃えるゴミとして処分できます。

-

Q. ツバメの巣は同じ場所に作られる?

A.ツバメは一度安全だと感じた場所に翌年も戻ってくる傾向があります。そのため、巣を撤去した後に何も対策をしないと、再び同じ場所に巣を作られてしまいます。