2023.11.07 2025.02.18

「屋根裏から物音が…」

「天井にシミができている…」

上記のような現象が起きている場合、屋根裏に動物がいるかもしれません。ただし、これらの現象が起きているからといって、動物が必ず潜んでいるわけではありません。

屋根裏からの物音・シミの原因が何かを追求し、動物だと分かれば、種類を特定して早めの駆除が肝心となります。

そこで本記事では、屋根裏からの音やシミの正体、また屋根裏に住み着く可能性のある動物の種類を解説。侵入経路や対策についても紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

目次

屋根裏・天井裏に動物がいる?【音・シミの正体】とは?

屋根裏からの音・シミに関して、動物の存在を疑う方もいると思います。動物の仕業ではないにしても、何かしらの対策をしなければいけない状態かもしれません。

そのため、大体でもいいので音やシミの正体を判別できるようにしておきましょう。

屋根裏からの音や、天井にできた大きなシミの原因として考えられるのは、以下の通りです。

| 自然現象 | 動物の可能性 | |

|---|---|---|

| 音 | ギシギシ(家鳴り) ポタポタ(雨漏り) |

トントン カリカリ ドタドタ |

| シミ | 雨漏り 結露 給水管などの水漏れ |

糞尿(臭う) |

「ギジギシ」という音が鳴るときは、建材や家のバランス崩れが原因の家鳴りであることがほとんどです。また、不規則に「ポタポタ」を水滴が落ちるような音は、雨漏りや結露、給水管の水漏れなどが考えられます。

一方で、「トントン」「カリカリ」「ドタドタ」といった、明らかに何かが動いている音がしたら、屋根裏に動物がいる場合があります。また、一箇所にシミがあり、刺激臭のような臭いがすれば、それは動物の糞尿によるシミかもしれません。

「夜になると物音が聞こえだす」「シミを放置していたら家の中が臭いはじめた」といった場合は、高確率で何かしらの動物がいるでしょう。

屋根裏・天井裏に潜む動物はこれ!【7種類の害獣と見分け方】

屋根裏・天井裏に潜む可能性がある動物は、全部で7種類です。

それぞれどういった特徴があるのか見ていきましょう。

ネズミ

ネズミは家に侵入してくる代表的な動物で、屋根裏に侵入しやすいのがハツカネズミ、クマネズミです。ネズミは繁殖力が高く、建材をかじって家屋に損害を与えることがあります。

また、夜行性のため、夜間に天井裏からの騒音が聞こえてくる場合はネズミの可能性があります。

ハツカネズミとクマネズミの違いについても押さえておきましょう。

ハツカネズミ

ハツカネズミは全長が10~20cmと小さめで、糞は大きさは0.5cm程度です。先が尖っている形状が特徴です。

クマネズミ

クマネズミは全長が35~50cmと大きく、糞の大きさは1cm程度です。細長い形状が特徴です。

どちらのネズミが住み着いているか確認するには、ネズミ本体が確認できれば体の全長、糞で見分けるとすれば大きさや形状で確認しましょう。

ネズミの特徴や対策については、以下の記事も参考にしてみてください。

さらに詳しく知りたい方はこちら

屋根裏・天井裏からネズミの音?確かめ方から駆除方法まで徹底解説

2023.08.10 2025.06.10

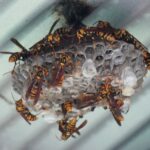

コウモリ

屋根裏に侵入してくる動物は、コウモリも代表的です。コウモリはとても柔軟性に富んだ動物で、わずか1~2cmの隙間からも侵入することができます。屋根裏や戸袋に住みつくことが多く、家に侵入して被害をもたらすのは、主にアブラコウモリという種類です。

コウモリは夜行性であり、夜に羽音や鳴き声で存在を知らせることがあります。また、コウモリの糞は細長く、0.5〜1cmほどのサイズで、昆虫の残骸が混じっていることが特徴です。

コウモリは鳥獣保護管理法によって保護されているため、無許可での捕獲や殺傷は違法行為となります。

さらに詳しく知りたい方はこちら

コウモリのフン?見分け方から掃除の仕方まで【軒下・シャッター等】

2023.11.07 2025.09.22

イタチ

イタチも屋根裏に侵入する動物の一種です。イタチの体長は20~40cmで、2kgに満たない小柄な肉食動物です。イタチの特徴は、強烈な糞の悪臭です。イタチは「ため糞」の習性を持ち、一箇所で糞尿をするため、侵入されると天井裏や衛生面で被害を与えることがあります。

夜間の走り回る音も被害の一つですが、イタチも鳥獣保護法の対象であるため、駆除する際には許可が必要です。

イタチの糞は6mm程度で細長く、水分が多いこと、果実の種や野菜のかけらが混ざっているのが特徴です。また、オスとメスで糞の量に違いがあり、オスはより多くの糞をします。

さらに詳しく知りたい方はこちら

イタチのふんは危険だらけ!見分け方から正しい対処法までを解説

2023.11.07 2025.09.26

ハクビシン

ハクビシンも屋根裏に侵入する動物です。ネコと似たサイズ感で、全長は50~70cm、額から鼻にかけての白いラインが特徴です。夜行性で雑食性のため、さまざな食べ物を食べますが、特に甘いものを好み果樹被害をもたらすこともあります。

5本指の足跡や、壁や木を登る、細いワイヤーを綱渡りするなどの高い身体能力も特徴の一つです。また、同じ場所に糞するため糞の習性があるため、糞の場所と特徴をチェックすることでハクビシンの存在を確認できます。

糞に種子が混ざっていることが多く、大きさは5〜15cmほどとなっています。細長く丸みを帯びており、臭いはそこまで強くありません。

さらに詳しく知りたい方はこちら

ハクビシンのふんの見分け方は?【決定的な特徴から対処法まで解説】

2023.11.07 2024.12.05

アライグマ

屋根裏に潜む動物として、アライグマも代表的です。体長は40~60cmとハクビシンより大きいです。肉食系の雑食で、力が強く、自分で侵入口を作り出すことがあります。目の周りの黒い模様と、尾にある5〜10本のしま模様が特徴的です。

夜行性でありながら昼間に行動する場合も多く、昼夜問わず足音がすることもあります。アライグマの足跡は5本の長い指が特徴的で、大きな足音がする場合はアライグマの可能性が高いです。

糞の特徴としては、食べるものによって形が変わり、動物の骨、昆虫の羽、種子が含まれることが挙げられます。糞のサイズは5〜20cmと幅広いです。

さらに詳しく知りたい方はこちら

アライグマのふんの特徴は?【見分け方から適切な処理方法まで徹底解説】

2023.11.07 2025.04.07

たぬき

たぬきも屋根裏に住み着くことがある動物です。体長は60~80cmで、憶病で繊細な性格をしています。また、たぬきは糞を一箇所にする習性があるため、住み着かれた場合は悪臭や家屋への被害が拡大する恐れがあり、農作物への被害も報告されています。

糞は放置すると臭いが強くなり、天井を腐らせる原因となります。たぬきの糞は楕円形で、大きさは約2~3cmです。

木登りが得意で、屋根から侵入して出産や繁殖を行うこともあり、それによる騒音被害も考えられるでしょう。

さらに詳しく知りたい方はこちら

たぬきのフン放置は危険?【糞の見分け方から対策方法まで徹底解説】

2023.11.07 2025.08.26

テン

テンは体長が44~55cmとイタチより少し大きめで、毛色が季節によって変わる特徴を持つ動物です。夏は顔が真っ黒で、全身がオレンジと焦げ茶色が混ざった毛色。冬には顔の毛色が白く変わり、体はきつね色になります。

テンも一箇所に集中して糞をする習性があります。糞は約10mmで水っぽい特徴があり、動物の毛が混ざっていることが多いです。

さらに詳しく知りたい方はこちら

テン(貂・てん)のふんの特徴は?【間違えやすい害獣との見分け方から対策まで】

2023.11.07 2025.09.05

屋根裏・天井裏に動物がいる【4つのサイン】

屋根裏・天井裏に動物がいるかどうか正確に判断するため、4つの特定方法を具体的に見ていきましょう。

鳴き声・物音が聞こえる

屋根裏や天井裏に動物が住み着くと、鳴き声や足音が聞こえることがあります。動物による鳴き声・物音の違いや特徴は、以下の表を参考にしてみてください。

| ネズミ | コウモリ | イタチ | ハクビシン | アライグマ | たぬき | テン | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 鳴き声 | キーキー チーチー |

キーキーキー ジージー キュッキュッキュ |

キーキー クククク |

キューキュー キーキー |

クルルル シャー キュー |

ヴー ウワーン ウユーン |

フィヤフィヤー ギューウーギュギュ |

| 物音 | カタカタ カリカリ |

バサバサ(羽音) | 大きな物音 | ドタドタ | 大きな物音 | ドタドタ ドスン |

足音 物音 |

例えば、ネズミは夜行性で活動的になるので、夜中にガサゴソとした音がすることがあります。一方、ハクビシンやアライグマなど日中から活動する動物もいて、夜になるとさらに活発になることも。

また、コウモリの鳴き声は基本的に聞こえませんが、周波数によって聞こえることがあります。羽音もコウモリならではの特徴といえます。

イタチ、ハクビシンは鳴き声や物音が似ているため、音だけで判断するのは難しいかもしれません。

動物・糞尿の臭いがする

屋根裏に動物が住み着くと、糞尿が原因で不快な臭いを放つことがあります。特にイタチのような肉食動物は、強烈な臭いの糞をします。

また、ネズミを除く多くの動物は、特定の場所で糞をするため糞の習性で、糞の場所が臭いの発生源になります。時間が経つにつれて、糞や尿から漂う臭いは強くなり、掃除してもなかなか消えません。

天井にシミができている

屋根裏に動物が住み着くと、糞や尿が原因でシミを作ることがあります。ため糞の習性がある場合、その部分がシミで目立つようになるでしょう。

時には尿が滴り落ちることもあり、それが原因で天井の材質が劣化し、最終的には天井が崩落する恐れもあります。家の天井にシミがあれば、屋根裏に動物が潜んでいるサインかもかもしれません。

自宅や周辺に被害が発生している

動物が天井裏に侵入すると、自宅のみならず近隣の菜園や農地にも被害を及ぼすことがあります。天井裏を寝ぐらとする動物は、周辺をエサ場として利用するため、近くで農作物が荒らされているとしたら、自宅に侵入されている可能性があります。

さらに、屋根裏に住み着くネズミなどは電気配線をかじることがあり、断線だけでなく火災の原因にもなり得ます。従って、家の周りや屋根裏で異変を感じたら、早急に対策を行いましょう。

屋根裏・天井裏の動物はどこから入ってくる?

屋根裏に住み着く動物は、屋根や壁などの隙間や穴を通じて内部へと侵入します。そのため、屋根裏に動物がいることに気付いたら、まず侵入口を特定し、塞がなければなりません。侵入口が開いている限り、再度侵入する可能性があるからです。

具体的に以下のような場所から、動物が侵入してきます。

・屋根裏の通気口

・換気扇のすき間

・排水管

・電柱の引き込み口

・壁の破損部分や亀裂

これらの場所を通じて、小さな隙間からも動物は家の中に入り込むことがあります。特に体の小さい動物は、予想もしないような狭い場所からも侵入することができるのです。

屋根裏・天井裏に動物が住み着くと問題?考えられる3つの被害

屋根裏・天井裏に動物が住み着くと、暮らしていく上で無視できない問題に発展することがあります。動物による被害を具体的に見ていきましょう。

健康被害を及ぼす

夜行性の動物が活動する時間帯は、人が睡眠を取る夜間です。そのため、動物が天井裏を走り回る音が大きく響き、睡眠の妨げになります。睡眠不足やストレスにつながる可能性もあるでしょう。

加えて、動物たちの糞尿は強い臭いを放ち、衛生面での問題も引き起こします。さらに糞尿には細菌や病原体が含まれており、空気中に拡散すると、人体に悪影響を与えることがあります。動物が原因でダニやノミが発生すると、アレルギーを引き起こすこともあるでしょう。

住宅に被害が発生する

アライグマやハクビシンは体が強く、屋根や壁を破壊して侵入することがあります。これらの動物が天井裏で、長期間にわたって糞尿を続けると天井が腐食し、最終的には抜け落ちる危険性もあります。

また、ネズミは建材をかじる習性があるため、壁や柱などに傷を与えることがあります。特に配線がかじられると、漏電や火災のリスクがあり、深刻な被害につながるかもしれません。

周辺や農作物に影響がでる

屋根裏に住み着く動物は、自分の家や近隣の家庭菜園、農地を食料源としていることがあります。そのため、屋根裏に動物がいる場合、自分の家だけでなく周囲にも被害をもたらすことがあります。

周辺で農作物の被害が報告された場合は、自分の屋根裏に害獣が侵入していないかどうか、確認することが大切です。また、動物の行動範囲は広く、人の住む環境に密接に関わっているため、対策は地域全体で考える必要があるかもしれません。

屋根裏・天井裏に動物がいても駆除できないケースがある?

屋根裏・天井裏に住み着いた動物の種類によっては、法律によって勝手に駆除できない場合があります。ネズミに関しては規制がないため、粘着式のネズミ捕りや毒エサなどの方法で駆除が可能です。しかし、捕獲したネズミは自分で殺処分しなければいけません。

一方で、アライグマやハクビシン、コウモリなどは「鳥獣保護法」によって守られており、許可なしに駆除することができません。この場合、追い出して再侵入を防ぐ方法が自力でできる対策です。

動物が嫌う臭いを放つ忌避剤を使用する、超音波機器などが害獣駆除アイテムとして一般的ですが、永続的な効果は期待できません。一時的な対策に過ぎないことを理解しておく必要があります。

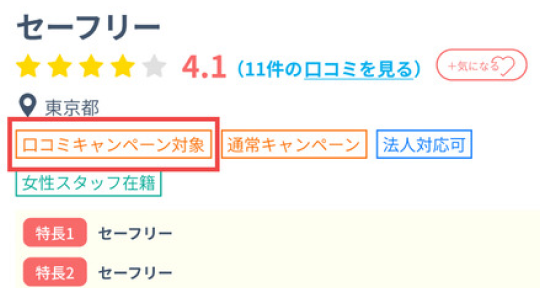

屋根裏・天井裏に動物がいる場合は駆除業者に依頼しよう

屋根裏に住み着く可能性がある動物の種類が、お分かりいただけたでしょうか。鳴き声や足音、動物の習性、侵入経路などを知っておくことで、判断材料となります。

しかし、実際に鳴き声や物音を聞いても、屋根裏にいる動物が判断できないことも多いでしょう。その場合は、専門の駆除業者に依頼し、フンから侵入対策まで、全て対策してもらうことを強くおすすめします。

- 屋根裏の音が怖い

- 害獣駆除は自力の解決が困難

- 害獣による健康被害が不安

- すぐにプロの害虫駆除業者に依頼

害獣駆除はプロが安心解決!

屋根裏に動物?特定方法から害獣対策まで【物音/鳴き声/シミ/臭い】のよくある質問

-

Q. 屋根裏点検口から覗くのは危険?

A.足場が不安定だと、一人で屋根裏を覗くのは危険です。

-

Q. マンションでも天井裏に動物が住み着く?

A.壁の中や床下、排水パイプ、配管などにネズミが住み着くことがあります。

-

Q. 屋根裏にいる動物を捕まえたら?

A.ネズミは殺処分しましょう。ネズミ以外は駆除できないため、捕まえることができません。

害獣駆除の

地域からおすすめ業者を探す

害獣駆除の関連記事

-

ネズミの足跡かも?特徴や他の害獣との見分け方・対処法を徹底解説

-

屋根裏にコウモリ!?確認方法や危険性など対処法を徹底解説【駆除時の注意点も】

-

ハツカネズミの駆除方法まとめ【他種との見分け方・対策の違いも解説】

-

鳥獣保護管理法とは?害鳥・害獣駆除で必須の法律知識の基礎【罰則も要チェック!】

-

家のネズミは勝手に出ていく?放置してOK?【いなくなる3条件も解説】

-

ハクビシンから畑を守る対策5選!手軽で効果的な方法は?【被害の見分け方も解説】

-

害獣駆除の費用相場まとめ!安く依頼するコツとは?【サービス利用の流れまで徹底解説】

-

ハクビシンの子ども・赤ちゃんを見つけたら?やるべき対策を解説

-

ネズミ対策まとめ!火事を防ぐ方法~追い払う・駆除する方法

-

ネズミ駆除の費用相場を徹底解説!実際の料金事例も【安く抑える方法はある?】